Nous, les travailleurs et travailleuses du social, sommes confrontées dans notre quotidien à la pauvreté et à l’exclusion des plus précaires de cette société. Ces maux générés par une société régie par un système étatique capitaliste sont fondés sur l’exploitation de l’humain par l’humain. Ainsi, une classe minoritaire, le patronat, appauvrit pour son seul profit une classe majoritaire : nous, bénéficiaires des services sociaux,actuels, futurs ou potentiels travailleurs,salariées ou alors privées d’emploi, salariées du social ou alors usagères.

Suite à cette période de crise sanitaire qui s’est éternisée, les questions sur le sens de notre boulot s’imposent encore plus à nous. Comment se fait-il que nous soyons capables de remettre à la rue des personnes en situation de grande précarité et des migrantes de tous pays ? Sommes-nous seulement les valets d’une politique de classe portée par divers gouvernements prétendument d’alternance, dont les actions sont dirigées contre les pauvres de façon réactionnaire et xénophobe ? Ces femmes et hommes politiques qui forment gouvernements et parlementaires, agissant main dans la main avec les capitalistes, continuent le travail de régression sociale : réduction du nombre de travailleurs (du secteur dit public – éducation, santé, etc. – jugé non rentable, soumis alors aux logiques de marché), sans compter les privatisations, la diminution des subventions dans le secteur social, la répression et la précarisation accrues…

Dans notre secteur comme ailleurs, la part des emplois non qualifiés et sous statut précaire s’accroît quand le « noyau dur » des professions sociales (éducateurs et éducatrices spécialisées, assistantes sociales, etc.) stagne. La précarité devient le lot commun pour les travailleurs et travailleuses du secteur social comme pour les usagères auxquelles, ielles s’adressent.

Ce qui est à l’œuvre dans le cadre de l’hébergement social en est un bel exemple. C’est pas « un si beau soleil » sur Montpellier, le 115 rappelle l’Etat à ses devoirs : en 2021 en plein COVID, le centre d’appel et d’accueil du SAMU social sature avec 400 appels par jour et à la fin de la même année, un collectif autonome de travailleurs sociaux se structure et lutte pour faire entendre la voix des travailleurs et l’indignité des politiques mises en place. Car c’est à ces salariées qu’incombe la tâche, ingrate, contraire aux principes du travail social et de plus illégale, (article L345-2-2 du code de l’action sociale et de familles) de pousser vers la sortie les personnes qu’elles avaient pourtant pour mission d’accompagner : avoir été dehors pour être remises dehors…

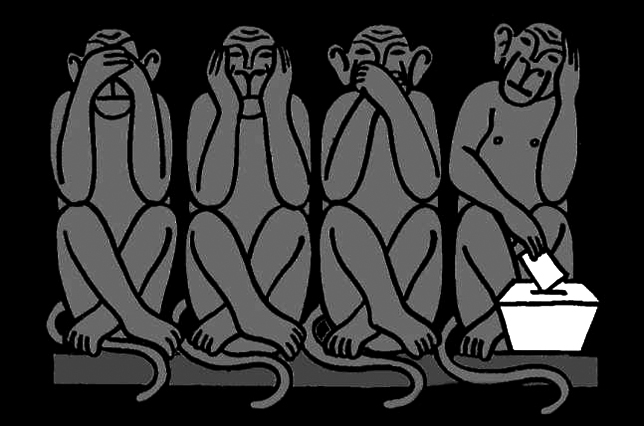

Il ne s’agit pas seulement d’une précarité en termes de contrats et de conditions de travail, mais aussi d’une précarité « morale » qui réduit à néant toute possibilité de se projeter dans l’avenir, puisque les salariées, comme les personnes hébergées, sont volontairement entretenues dans une désinformation concernant leurs sorts respectifs. La précarité des contrats maintient les travailleurs et travailleuses, qui se trouvent ainsi contraintes d’appliquer des directives hiérarchiques sans possibilité de demander des comptes, dans une position de chantage par subordination. Dans le monde associatif comme dans celui des institutions d’Etat, tout le monde se connaît ou presque et le « copain – copain » oblige à la docilité, à une « omerta » coupable, qui conforte que l’herbe est plus verte ailleurs et que l’on souhaite retrouver un travail ailleurs dans le secteur, voire en sortir.

On a tort de croire que le secteur associatif représente un mode d’organisation du travail participant d’une société plus juste. Depuis plus d’un siècle qu’elles existent, les associations n’ont pas fait éclore un système économique alternatif. Elles n’ont fait qu’occuper les marges non productives de l’organisation capitaliste et n’y prospèrent que grâce aux subventions dispensées par le pouvoir en place.

Quelle société plus juste pourrait se construire sur une telle dépendance ?

Or c’est bien sur « l’éthique » et « la déontologie » du travail social, qui sont mises à mal au travers de la politique de L’État, que sont déterminés des objectifs comptables de la matière humaine, mais notre mission, à nous les travailleurs, n’est pas d’exclure mais d’accompagner les personnes déjà en situation d’exclusion. En ce sens nous sommes poussées à mépriser nos professions – qui visent à promouvoir l’amélioration des conditions sociales et à travailler à l’autonomie des individues – nous reléguant ainsi à la seule fonction de soldats censés servir l’amortisseur social.

Voilà le malaise dans le travail social, là ou l’entraide collective devrait nous enchanter…

En nous demandant de ne plus faire « avec », on nous fait collaborer à un système qui n’a plus rien à voir avec la vision d’une prétendue justice sociale (si ce n’est dans une marge utile à la reproduction de l’exploitation de l’humain par l’humain).

Mais quelle société peut se construire sur une telle dépendance ? Puisque l’entraide est un principe pour faire société.

Nous, les salariées du social avons tout intérêt à nous organiser et à refuser cette collaboration forcément à sens unique, en luttant dans nos lieux de travail, à la base pour contrer la politique dissociative du mérite transmise par des petits chefs vers un « chacun selon ses besoins » unificateur avec et pour les bénéficiaires de l’entraide sociale nous agirons ainsi dans l’intérêt de l’humain, non dans celui de l’organisation politique et économique actuelle, et cela quelles que soient la douceur de l’exploitation ou la légitimité qu’on lui accorde.